| TS-WLCEは、少し古い機種ですが、十分使えます。 |

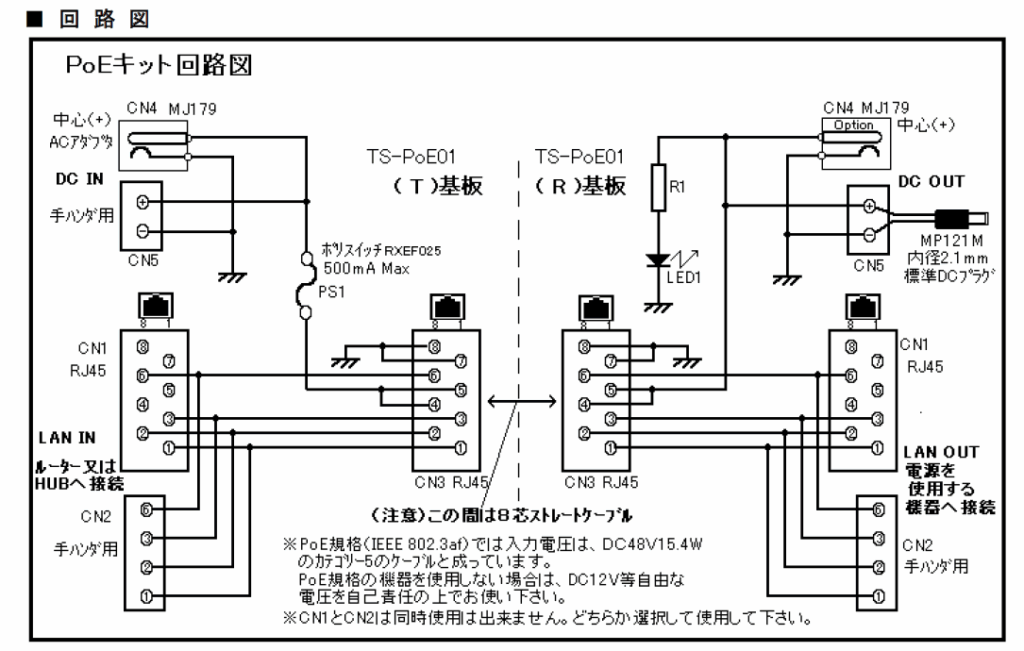

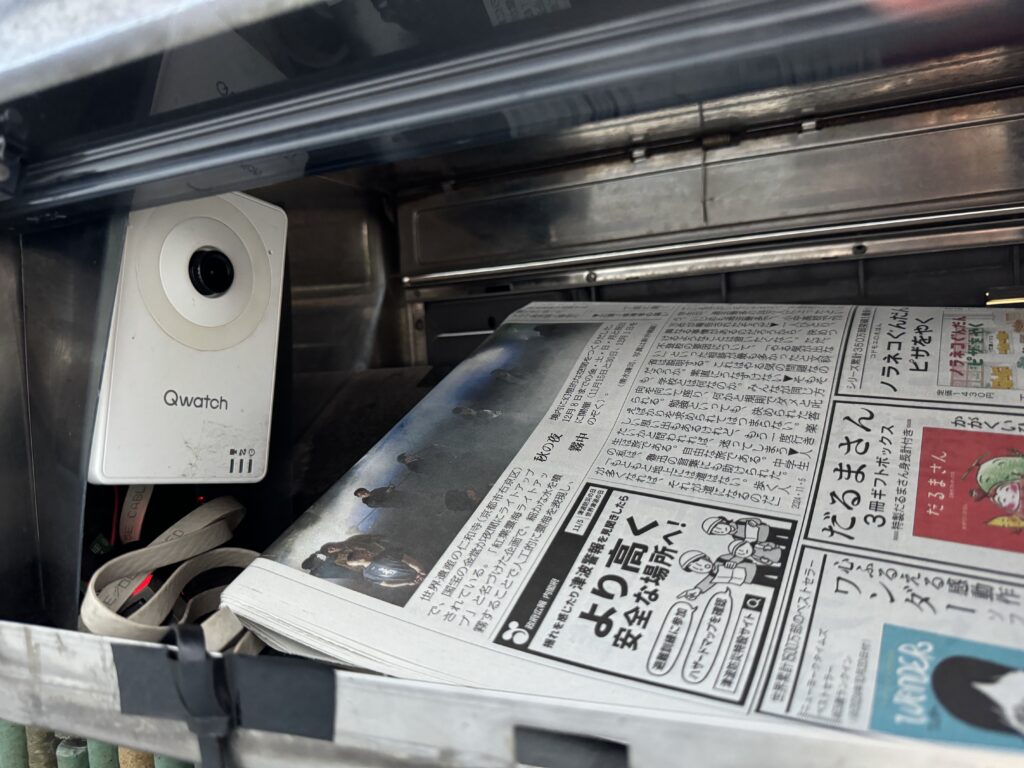

付属のスタンドは使わず、なんとかこれを郵便受けに入れて、郵便物が来たらpush通知させようという試みです。まずLANの配線と電源供給ですが、両方をいっぺんに片付けます。正式なPoEつまりPower on Ethernetは高価な機材が必要となるので、簡易に済ませます。使ったのは、

これで、すでに販売中止のようですね。回路図がありますので、自作するのもそれほど困難ではないでしょう。

入手しにくいのは、ポリスイッチ500mAですが、筆者はショートして無効化して使っています。

実際の基板と部品は、下図のようで、基板を真ん中で切り離して、LANケーブルの両端につなぎます。

筆者は、LANケーブルを”フラットタイプ”のものにして、窓サッシの凹凸をうまくくぐらせて使っています。窓の開け閉めを頻繁にやらない場合は、窓を”軽く”閉めて、そのまま動かさないようにすれば、数年以上使っていますが、なんとかなるようです。同じ手で、3fから2fないし1fへLANを引くこともやってます。

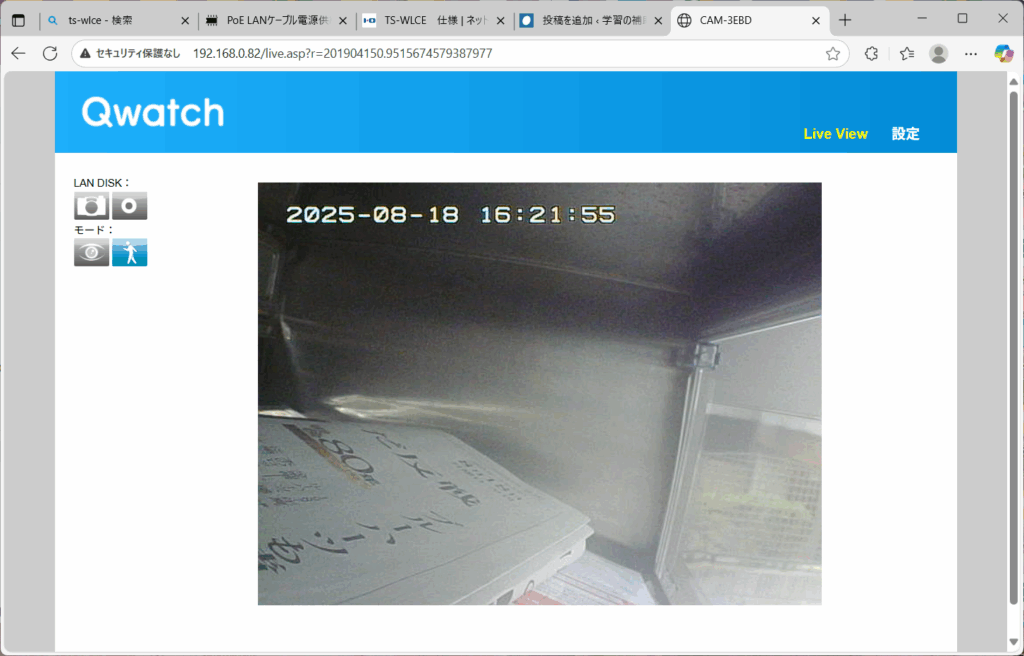

こんな感じですね。ブラウザから現在の動画像を観るには、カメラのlocal ipへhttpします。認証を経て、

こんな感じでライブビューが見えればおけです。右上の”設定”をクリックすると設定の確認とともに、”何ができるかが”分かります。

基本設定->ネットワークで、IPアドレスを設定し確認できます。一番下のHTTPポート番号をメモしておきましょう。

rtspプロトコルでのアクセスですが、これも後で使います。

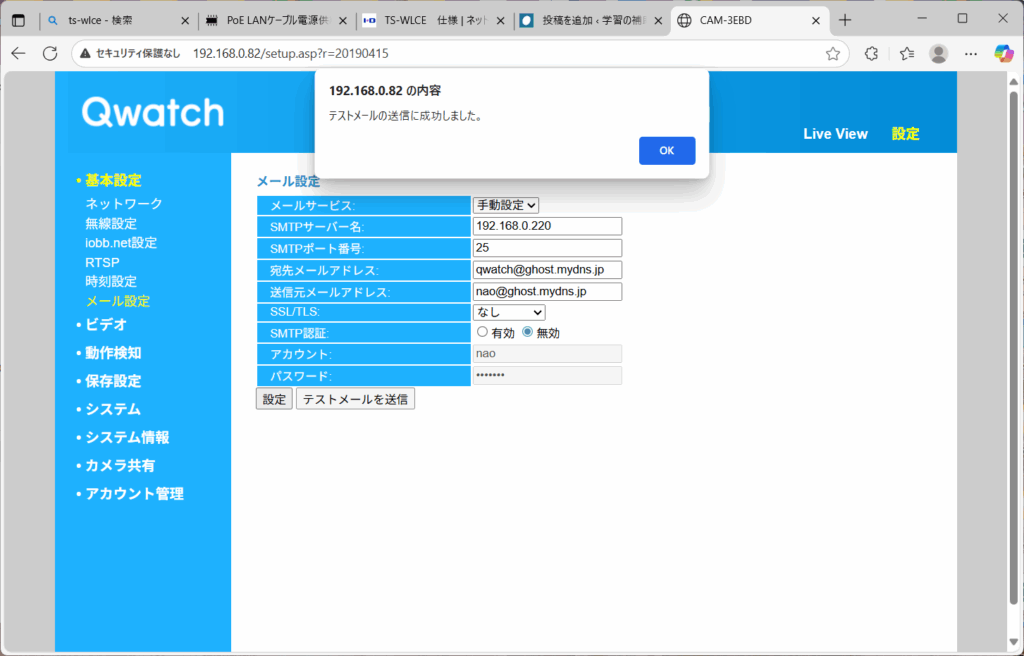

これは動作検知した時に、メール通知先を設定する画面ですので、テストメールを送信しておくと吉です。

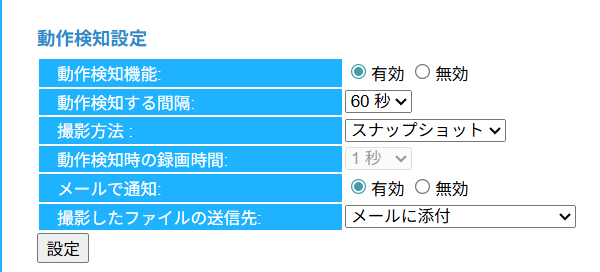

成功でおけです。動作検知もできるのですが、

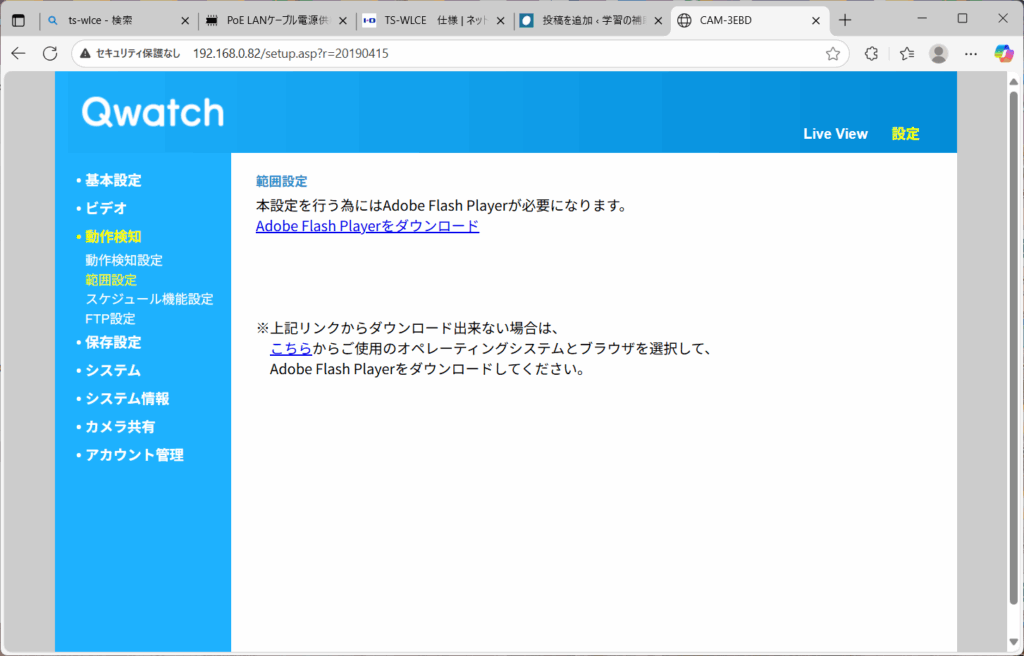

ここまでいいのですが、次の範囲設定しようとすると、

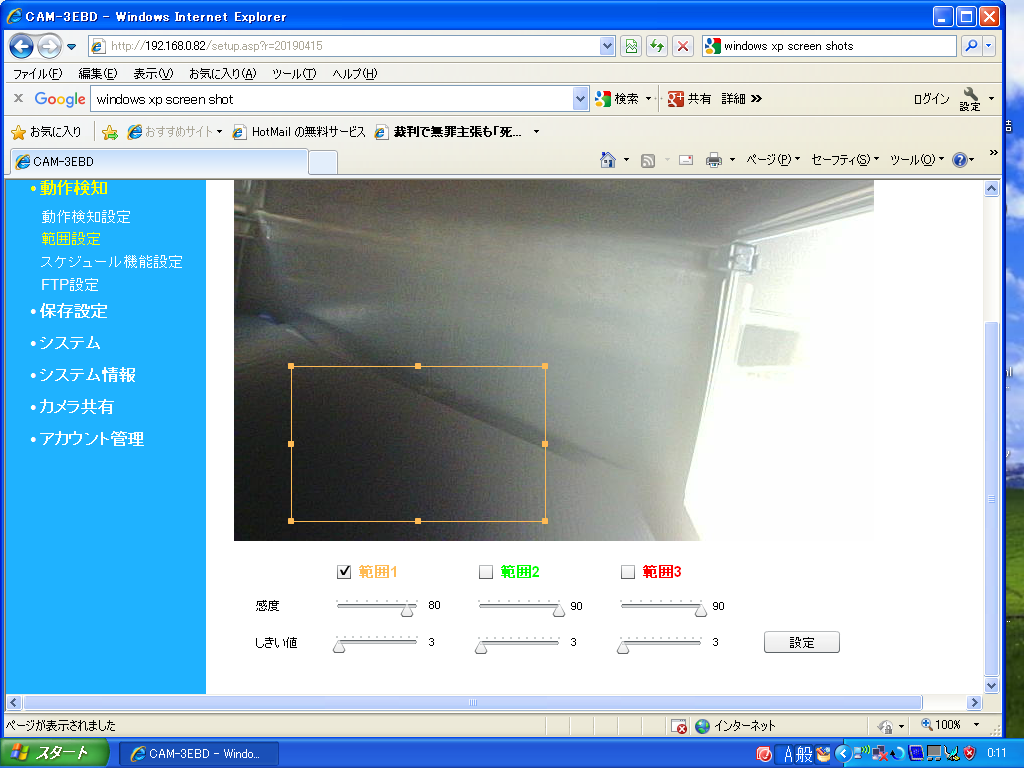

こうなって、Adobe Flash Playerは久しく動かせないので、Windows Xpなマシンを使って設定します。

Windows XPなノートPCでスクリーン分解能も狭めなのですが、勘弁でしてくだし。黄色い枠内部に侵入物(郵便物)があれば、設定した”感度”と”しきい値”でトリガーします。先の設定は、指定アドレスにその時の画像を添付してメールするという設定ですね。随分前にこの設定にしましたが、まあまあ使えています。

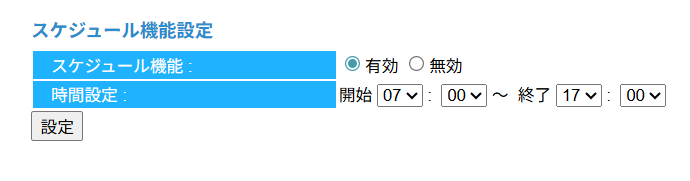

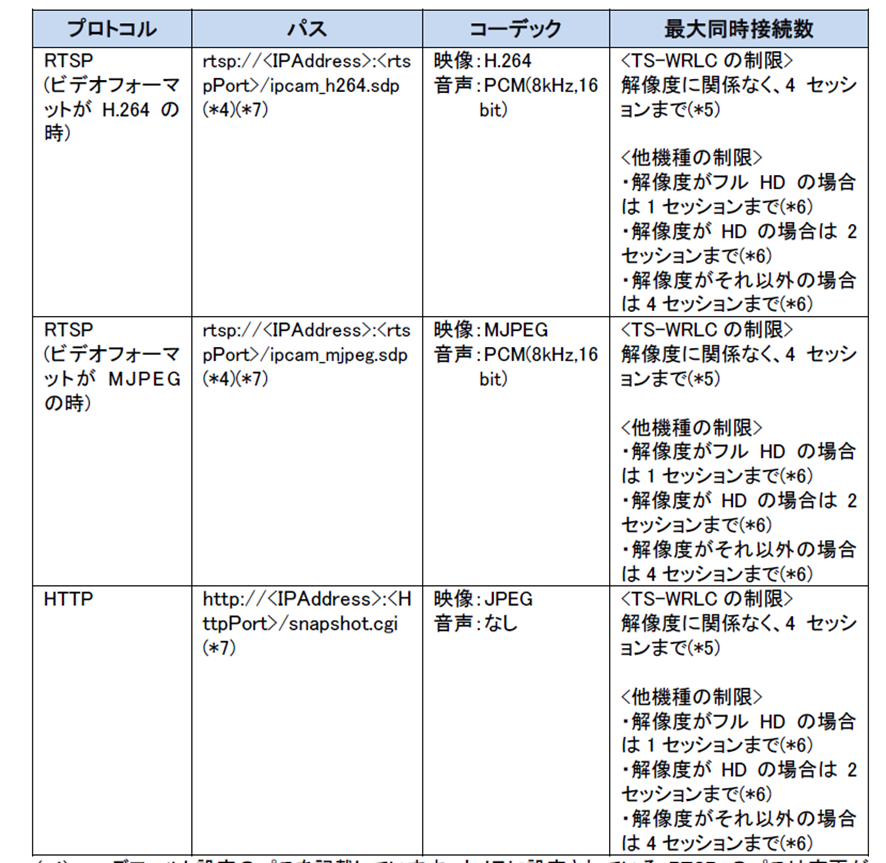

これも意味はあります。朝刊配達時は自前のスクリプトで動作検出しています。以上の設定はカメラの機種に依存していますので適宜読者の環境と置き換えて観てください。iobb.netは死滅しましたが、筆者の場合は、未だにQwatchViewが使えております。2025年7月からのiobb.netの動作停止にもかかわらずです。(おそらく筆者のIPアドレスが変化していないためだと推察しています。本当かどうかは、プロバイダから供給されているWANのip アドレスが変わってからわかります。)さて、QwatchViewの代替を提案する前に、LAN内部でTS-WLCEの動画を観察する実験をしておきましょう。まず使えるプロトコルは、

http://userid:password@ts-wlceのlocalip:38826 が1番目

rtsp://userid:password@ts-wlceのlocalip:38912/ipcam_mpeg.sdp mpegの場合

です。localipは192.168.0.82なので、httpの場合は、

http://user:password@192.168.0.82/snapshot.cgi ですかね?ブラウザ(edgeでok)にぶち込んで観ましょう。snapshot.cgi云々は仕様書からの情報です。仕様書の抜粋を以下に示します。

実行例は、

観ることができました。LANからなので、もちろんiobb.netは関係ありません。local ipをDDNSに登録したホスト名に置き換えた上で、別記事で述べるポートフォワードができていて、ポート番号38826へのパケットを192.168.0.82にフォワードできれば観ることができます。外界からのポート38826へのTCPないしUDPのパケットを192.168.0.82に振る仕事は、ルーターさんの仕事です。ついでなので、設定画面を載せましょうかね。

長くなったので、なぜこれが必要かは、別記事で。とにかく外部からQwatchViewでLiveを観ることができなくなっても代替方法はあります。特にここで紹介したhttpを利用する方法は、ブラウザさえ使えれば、適切なurlを入れるだけなので、PCでもiPhoneでもAndroid端末でも使えます。global ipがそのまま入れられるのならば(つまり覚えていられるのであれば)DDNSも不要です。

rtspプロトコルはブラウザからは使えないので、それなりのアプリを入れて使います。別記事で紹介します。

コメント