― 現象とカメラの同期問題 ―

の関連です。エジャートン先生の写真のように美しくはないのですが…..。デジカメで瞬間写真を撮る巻です。

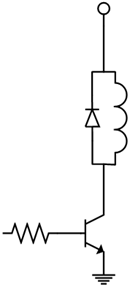

比較的あたらしいデジタルカメラ(一眼レフタイプに限らない)では、カメラ本体に USB インタフェースを備えるものが多い。その第一の目的は、Windows や MacOS から接続したカメラをストレージデバイスとして認識し、カメラ内部に保存された画像を PC 側から読み込むことを簡単に行うためである。さらに USB 経由で制御することができるカメラも多数存在する。カメラを PC 等から制御する目的で、各社は自前のアプリケーションを開発するための SDK(Software Development Kit)を配布している場合がある。具体例としては、Canon 製のカメラ(EOS シリーズ)に対しては、EDSDK という SDK が配布されており、これを用いて PC からカメラに対して多様な制御を行うことが可能である。ただし残念なことに、Canon は日本国内ではこの EDSDK をサポートしておらず、入手等に工夫が必要である。(この論文を書いた時点の話でした。)また USB 経由でカメラのシャッタ制御を行い、現象との同期をはかる場合には、そのタイムラグが問題となる。本論文では、対象現象として鋼球の自由落下を取り上げ、EDSDK を使ってカメラのシャッタ制御を行った場合、カメラのレリーズ接点のオン-オフを PC から制御してシャッタ制御を行った場合を Windows あるいは、Linux で実験し、瞬間写真の同期において最適な手法を比較検討した。鋼球は、電磁石で吸着しておいて、あるタイミングで電磁石に流れる電流をカットすることで、自由落下させる。回路は、

このようなもので、上図でコイルが実際は電磁石である。これと並列に入っているダイオードは、電磁石の励磁電流がカットされた時に発生する誘導逆起電力を吸収するためのものである。

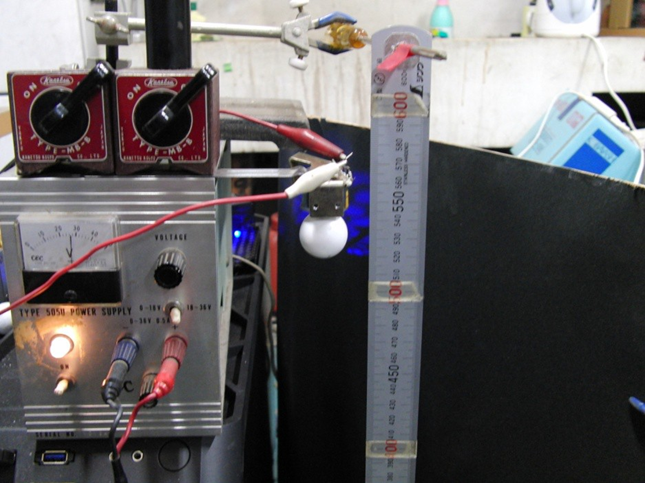

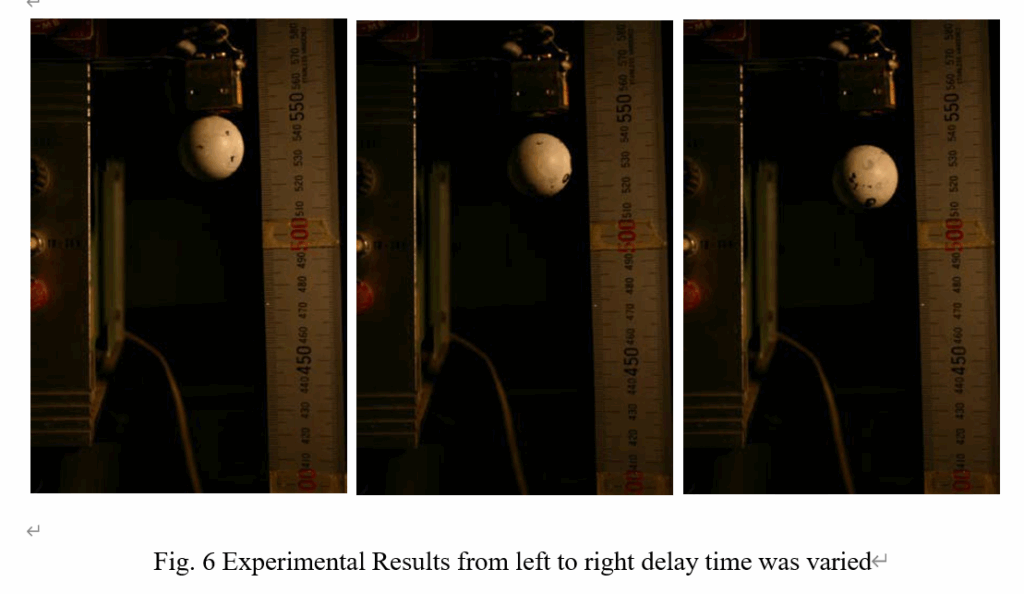

撮影結果は、

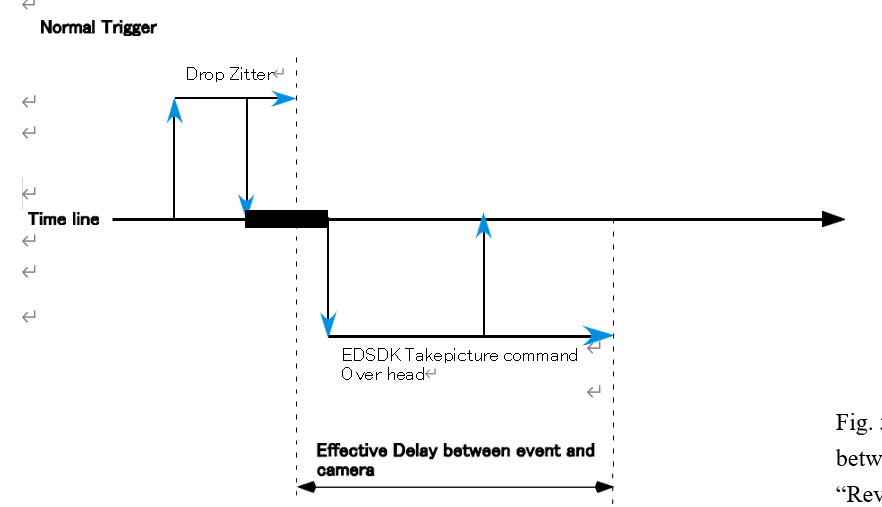

ここで左側の結果はシャッタースピードが1/1600秒、右が1/3200秒であった。右側の方が暗いのは当然である。よく見ると左側は鋼球の像が若干ブレている。遅延はゼロの設定であるが、どちらも鋼球はすでに落下している。これは望ましくないが、edsdk経由でカメラのシャッターを切っているために、駆動までのオーバーヘッドによるものであろう。これは工夫で最小限まで追い込める。タイミングを下図のようにすることで

遅延を最小限にできた。この時のタイミングは、普通のnormal trigger

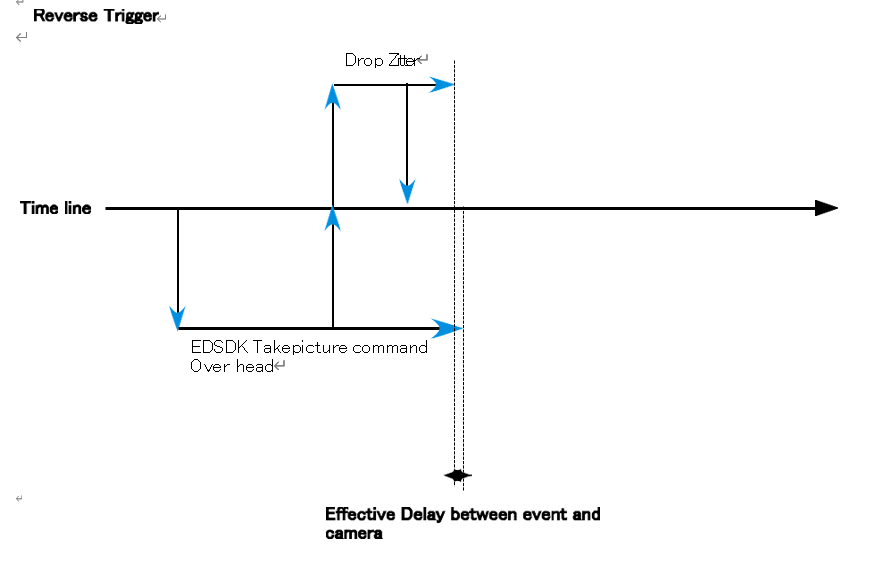

に対して、reverse trigger

つまり下図では先にTakepictureコマンドを発行しておいて、実際のシャッタータイミングに合わせて鋼球を落下させることで、遅延を最小化していることになる。

この実験の際に使用したデジタルカメラは、最古のEOS Kiss Digital Nだったが、そのレリーズタイムラグは、約256msであった。

ただシャッターを切るだけでなく、CanonやNikonのデジタル一眼レフカメラを総合的に制御することは可能で、拙作のフリーウエアであるCamera Remote Controlが使える。

これは64bit版の方であるが、今やNikon SDKも64bit版しか供給されていないので、こちらをダウンロードするのが吉である。近々に紹介記事を書く予定である。

コメント