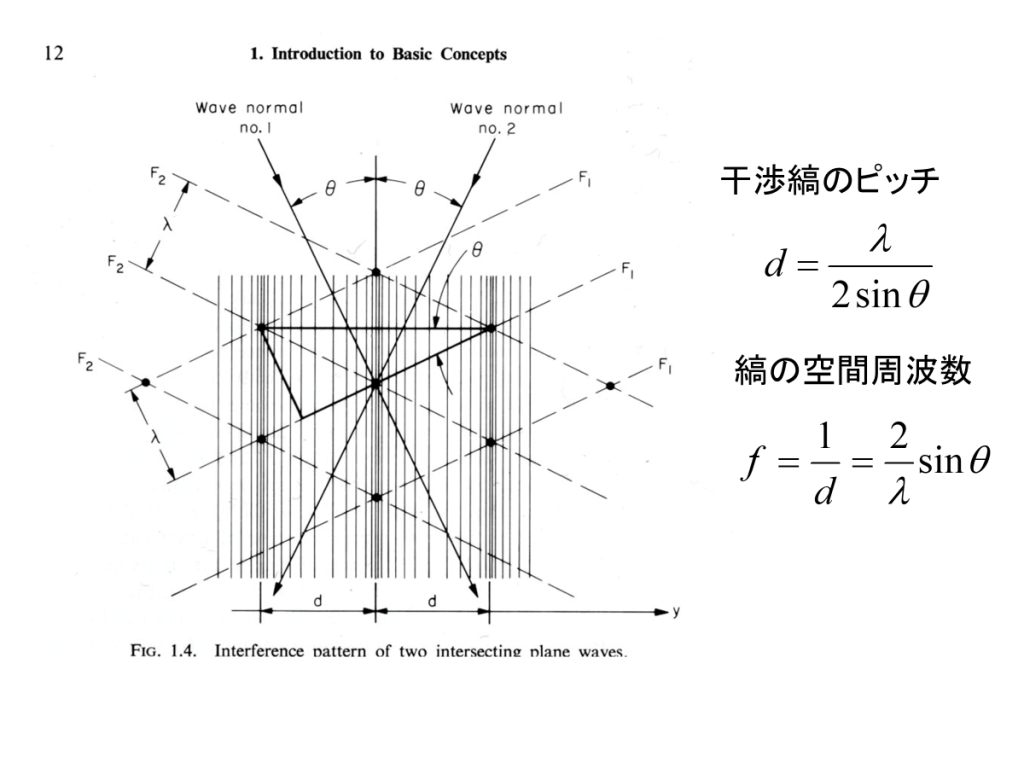

銀塩感光材料やデジカメのイメージセンサーの場合

以前のOptical Holographyの記事

で、感光材料に求められる空間分解能の概算をしましたが、図を再掲します。

具体的な条件を入れると1mmあたり2000本くらいの解像度がないと使えないということが分かりました。これがどのくらい高解像度(高空間分解能)かというと、通常の銀塩感光材料の解像度は、感度にもよりますが、1mmあたり50本とか100本程度ですから数十倍高いということになります。その代わりに感度は低いということになります。印画紙程度です。具体的には、agfa-gevaertの10E75 holotestなんかを使っていましたが、かなり昔に生産中止になっています。入手困難です。検索すると売り物がでてきますけど、手を出さない方が吉です。有効期限がとうに過ぎてます。で空間分解能とトレードオフの関係にある感度ですが、50ergs/\(cm^2\)ということなんですが、これがISO感度でいくつになるのかが判明しませんでした。感度が印画紙程度で、ASA 1未満とおもっていました。時代的にISOではなくASAで感度を表記してました。(歳がばれるね。ちなみにISO感度もASA感度も同じです。)当時よく使っていたKodak社のTri-X(トライエックス)がISO 400で、解像度は50本程度でした。

さて、ここまでは銀塩感光材料の話でしたが、現在得られる最新鋭のデジカメでは空間分解能や感度はどうなっているのかを少し調べます。空間分解能が1mmあたり2000本程度あれば、Holography用の感光材料として使えることになりますが……。

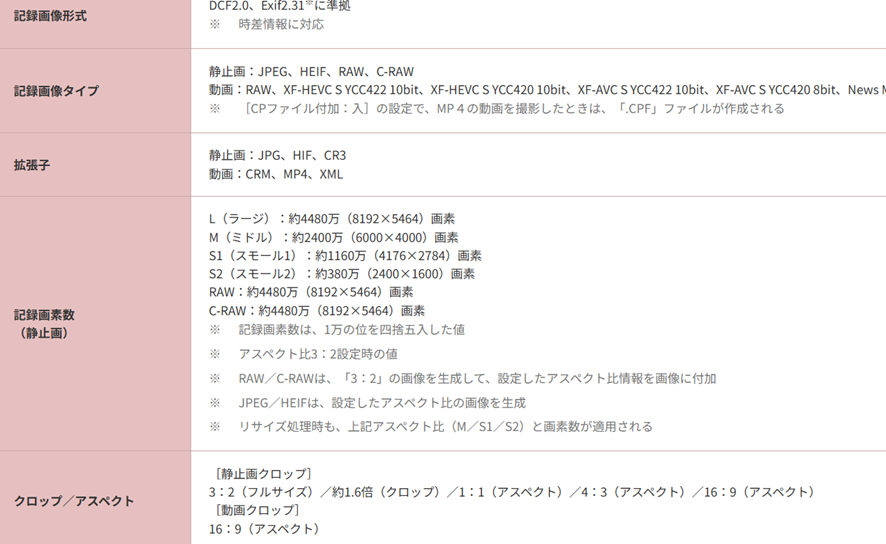

Canon EOS R5を例として試算してみましょうかね。

イメージセンサーとしてはいわゆるフルサイズです。35m/mフィルムの一駒と同じサイズで、

横方向の空間分解能は、36.0mmで8192画素ですから、227.5 画素/mm となり、明暗の表現に2画素必要とすると、空間分解能は100本程度ということになります。10E75には遠く及ばないですね。残念。

空間分解能が低いセンサーを使って行うHolographyをDigitall Holographyと呼びますが、光学系の工夫などにより要求される空間分解能を低減することで可能な場合もあります。特に物体光と参照光の交差角度を0に近づければ、空間分解能に課される要求は激減します。製品化された例を以下に示します。

コメント